AI Agent正在重塑产品形态与交互逻辑,但“智能体”到底是什么?如何判断一个Agent的智能水平?本文将以L0-L5分级框架为核心,系统拆解智能体的能力边界与演进路径广西股票配资,帮助你快速建立认知坐标,在混沌中找到清晰的判断标准。

AI智能体自主性表现(Agentic behavior)指的是AI系统具备的自主能力与决策水平,其范围涵盖从简单的任务自动化,到完全自主运行的智能体系统。本文将详解智能体自主性的每个层级,当前智能体的行业现状以及发展的核心局限。

一、何为“自主性”?为何要分级?如今行业都在争相构建AI智能体,但若问“AI智能体究竟是什么”,往往会得到不同答案。与其纠结定义,不如聚焦核心问题:这些系统实际能做什么?它们拥有多少自主性、推理能力与适应性?会在哪些环节受阻?距离真正的自主运行还有多远?

事实上,所有的AI系统都具备一定程度的自主性、控制力与决策能力,但自主性的内涵并不相同。

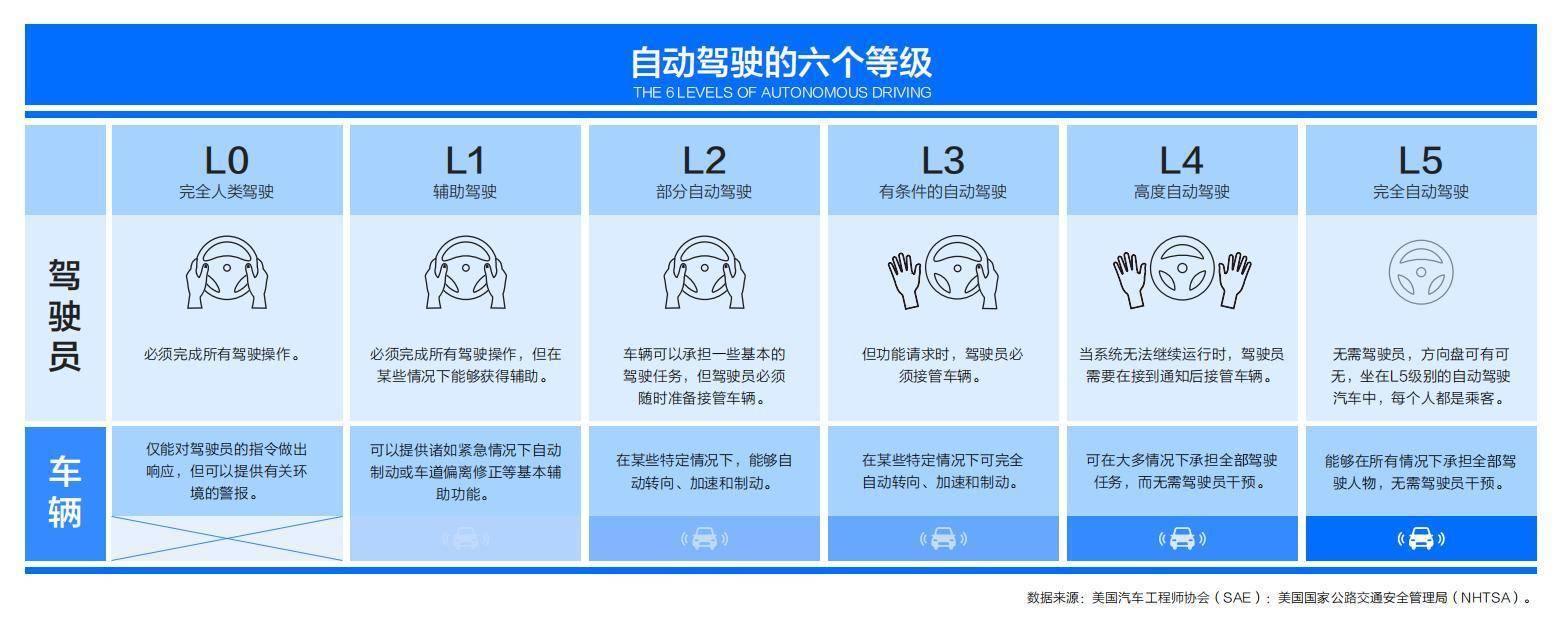

为理清这一概念,我们参考自动驾驶的分级逻辑,构建了一个六层级框架(L0-L5)。其核心思想在于,自主性并非一蹴而就,而是一个逐步、结构化的演进过程。

正如自动驾驶汽车必须依次掌握车道保持、自适应巡航和自动泊车,才能迈向L3及以上级别,AI智能体的发展也遵循同样的模式,每个层级都增加了更复杂的推理能力和独立性。

二、AI 智能体的六层框架这一层级的AI无智能可言,仅遵循“若满足A则执行B”的逻辑运行,类似Excel宏命令:

无决策能力:仅遵循预设规则,无法自主判断;无适应性:规则需人工更新,一旦条件变化就会失效;无推理能力:不具备思考能力,仅执行固定指令。典型实例包括如流水线调度器、脚本机器人等传统自动化系统,这类系统虽有实用价值,但灵活性极差,一旦场景偏离预设规则,就会失灵。

L1:基础响应式(执行者)从L1开始,AI具备了初步的自主性,能处理输入信息、调取相关数据,并基于模式生成响应。但它仍缺乏真正的智能体属性,仅能被动反应,无法规划行动,也没有记忆功能。

其核心局限在于没有控制循环,既没有记忆历史交互,也无法进行迭代推理,更没有自主决策的动力,本质仍是被动响应工具。

L2:工具使用式(行动者)L2阶段的AI不再局限于响应,而是能主动执行,可自主决定调用外部工具、获取数据,并将结果整合到输出中。这一阶段的AI不再是功能单一的高级自动补全工具,而是能真正做事的系统,比如自主判断是否需要查询信息。

系统能自主决定何时从API调取数据、查询搜索引擎、读取数据库或调用记忆,但也面临关键挑战,需内置信息验证机制,否则可能自信地生成错误信息,即所谓的幻觉。

目前多数AI应用处于这一层级,虽向智能体迈进了一步,但本质仍是被动触发。仅在收到指令时行动,且缺乏迭代优化能力,一旦出错,无法自主修正。

L3:观察、规划、行动式(操作者)L3与L2的核心区别在于,AI不仅能执行,还能管理执行过程。它会规划步骤、评估输出、调整后再推进。

具体表现为:

感知状态变化:能监测触发条件,如数据库更新、新邮件;规划多步工作流:不止返回结果,还能根据依赖关系排序行动;内部评估:推进下一步前,会先验证上一步是否有效。这是对工具使用的重大升级,但仍有局限。任务完成后系统就会停止运行,无法自主设定目标或持续工作。即便未来GPT-5发布,若未突破这一局限,仍只能停留在L2,是高级协调工具,而非完全自主智能体。当前这类工作流更偏向复杂自动化,而非真正的自主智能体。

L4:完全自主式(探索者)L4 智能体开始像有状态的系统一样运作,不再局限于孤立的任务循环,核心能力包括:

维持状态:持续运行、监测环境,且能跨会话保留信息;自主触发行动:无需等待明确指令,可主动启动工作流;实时优化执行:基于反馈调整策略,而非依赖静态规则。此时的AI更接近独立系统,能同时监测多个信息源、规划行动、自主执行,无需人类持续干预。但目前该层级仍处于早期阶段,多数L4级工作流无法可靠地跨会话保留状态、动态适应环境,或突破预设循环迭代,可靠性仍是核心瓶颈。

L5:完全创造式(创造者)L5是AI智能体的终极目标,不再局限于执行预设任务,而是能自主创建逻辑、实时构建工具,并为人类尚未找到答案的问题提供解决方案。它无需遵循现有规则,而是会根据任务需求,从零设计工具与方法。

目前我们远未达到这一层级,当前AI模型仍存在过拟合问题,擅长复述训练数据中的内容,却缺乏真正的推理能力。即便像O1、O3、DeepSeek R1这样的先进模型,仍依赖硬编码启发式规则,无法实现自主创造。

当前AI智能体的行业现状

1. 多数系统停留在L1

当前AI应用的核心焦点是协调优化,比如优化模型与系统的交互方式、调整提示词、改进信息检索与评估流程、尝试多模态技术。这类应用更易管理与控制,调试难度较低,故障模式也相对可预测。

2.L2是当前的主战场

O1、O3-mini、DeepSeek等模型正在推动更智能的多阶段工作流发展,也催生出许多新颖的产品与UI体验。但目前L2的探索主要由初创公司主导,多数企业暂未涉足,原因在于生产环境中,AI仍需人类辅助;LLM处理边缘场景的能力不足,且调试偏离轨道的智能体难度极高。

3.L3与L4仍受技术限制

无论是模型层面(LLM过度依赖训练数据,缺乏自主推理),还是基础设施层面(缺乏支撑真正自主性的核心组件),当前技术都尚未满足L3与L4的需求,应用范围仍十分有限。

三、AI智能体发展的核心局限1.模型过拟合问题突出

即便像DeepSeek-R1(主要通过纯强化学习训练,而非依赖海量语料)这样的模型,也仍存在过拟合问题。这意味着当前AI可能陷入了局部最优解,难以突破训练数据的限制,实现真正的泛化推理。

2.自主推理能力缺失

真正的自主智能体工作流,依赖能推理的模型,而不仅仅是重组训练数据。但目前我们尚未突破这一核心瓶颈:AI能处理已知问题,却无法自主解决未知问题。

未来我们会看到AI系统的渐进式改进,但能否实现向L3、L4的跨越式突破,仍是未知数。这可能需要一场根本性的技术革新,也可能我们会在当前阶段停留较长时间。

本文由 @灵山下的小妖怪 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash广西股票配资,基于CC0协议

百川资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:广西股票配资 “驼乡”阿拉善:“沙漠之舟”成“致富之舟”

- 下一篇:没有了